La non-violence doit accepter la pluralité des formes de lutte

Article paru le 18 novembre 2016 sur Reporterre

Juliette Rousseau a été la porte-parole de la Coalition climat 21, collectif de la société civile créé en 2014 pour préparer les mobilisations pendant la COP21. La stratégie de la non-violence connaît un regain d’intérêt avec les mouvements pour la justice climatique. Pourtant, explique l’auteure de cette tribune, la non-violence souffre de nombreux défauts rendant impossible une solidarité effective et de long terme entre des luttes de natures diverses.

Juliette Rousseau a été la porte-parole de la Coalition climat 21, collectif de la société civile créé en 2014 pour préparer les mobilisations pendant la COP21. La stratégie de la non-violence connaît un regain d’intérêt avec les mouvements pour la justice climatique. Pourtant, explique l’auteure de cette tribune, la non-violence souffre de nombreux défauts rendant impossible une solidarité effective et de long terme entre des luttes de natures diverses.

Alors qu’une partie du mouvement pour la justice climatique trouve un regain d’intérêt pour les stratégies dites non-violentes, dans un contexte où la lutte contre le terrorisme justifie une répression toujours plus dure envers les populations souffrant de racisme d’État, les quartiers populaires et diverses résistances, ce texte vise à proposer une lecture critique contextualisée. Quand bien même elle se voudrait stratégique et non morale, l’approche non-violente fonctionne systématiquement comme une injonction : avec elle, pas de tâtonnement ou d’inconnu, les frontières sont supposées être claires et ce dont il s’agit, c’est bien de choisir son camp : on est non-violent ou on ne l’est pas. Et, comme toujours, quand son objet est une dichotomie plutôt simpliste, le débat sent le soufre et beaucoup préfèrent le fuir. Mais, le concept de violence est aussi un outil de propagande dont le pouvoir se sert pour trier ses interlocuteurs et légitimer la répression qu’il fera subir aux autres : on ne dialogue pas avec les « violents » ou les "violentes", on les écrase (les émeutes de 2005 sont à ce titre l’exemple éloquent d’une révolte à laquelle on a nié tout caractère politique pour n’y opposer qu’un traitement répressif). Aussi, au-delà de la discussion stratégique sur nos modes d’action, c’est la question de nos alliances qui se pose en filigrane de ce débat : dans quelle mesure nos modes de luttes — et surtout ce que nous en disons — déterminent-ils notre capacité à nouer des solidarités à même d’abolir les oppressions systémiques ?

Dimension profondément subjective de la violence

L’idée même de « non-violence » postule que la violence existerait dans l’absolu et qu’il serait possible à chacun et chacune de l’appréhender objectivement, d’en tracer les contours nets et de s’en extraire. Au-delà de l’idée gênante de pureté qu’une telle approche convoque, elle pose plusieurs problèmes majeurs.

Avant tout, elle place sur le même plan des formes de violence que toute critique systémique devrait pourtant distinguer : la violence déployée par le système pour se maintenir et celle, supposée, d’actes collectifs visant à lui résister. Si le jet de cocktail Molotov et le coup de matraque se rencontrent à l’horizontale dans la rue, ils ne traduisent aucunement une égalité dans l’affrontement. Parler également de violence pour l’un comme pour l’autre revient à ignorer le monopole de la violence légitime dont bénéficie l’État et la disproportion des moyens à l’œuvre.

En outre, l’approche non-violente nie la dimension profondément subjective de la violence : au-delà de la conséquence d’un acte physique et objectif, la violence est aussi une question de perception individuelle. Une action considérée comme « non-violente » par des participants et des participantes pourra néanmoins être vécue comme violente par d’autres : l’exploitant agricole dont le champ OGM aura été fauché, l’employé de banque dont l’agence est soudainement occupée, etc. Dans ces conditions, parler de non-violence, c’est refuser à autrui le droit de définir par lui ou elle-même ce qu’il ou elle perçoit comme violent.

Ce qui nous amène à un troisième problème : la non-violence oublie une dimension fondamentale des rapports d’oppression : ceux-ci sont indolores pour les dominants et donc le plus souvent invisibles pour elles et eux. On n’expérimente le monde que depuis une position située, traversée par de multiples rapports : la plupart d’entre nous sommes à la fois opprimés et oppresseurs. Quand nous prétendons délimiter les contours de la violence, nous le faisons dans la négation de ce que notre rapport au monde implique de violent pour d’autres. Quoique dite non-violente, une action peut tout à fait reproduire des rapports de domination structurels, tant dans son organisation que dans son déroulement. Il n’est ainsi pas anodin de voir la non-violence largement promue par des hommes blancs, valides, et visiblement dotés d’un certain capital culturel et social.

Ce qui nous amène à un troisième problème : la non-violence oublie une dimension fondamentale des rapports d’oppression : ceux-ci sont indolores pour les dominants et donc le plus souvent invisibles pour elles et eux. On n’expérimente le monde que depuis une position située, traversée par de multiples rapports : la plupart d’entre nous sommes à la fois opprimés et oppresseurs. Quand nous prétendons délimiter les contours de la violence, nous le faisons dans la négation de ce que notre rapport au monde implique de violent pour d’autres. Quoique dite non-violente, une action peut tout à fait reproduire des rapports de domination structurels, tant dans son organisation que dans son déroulement. Il n’est ainsi pas anodin de voir la non-violence largement promue par des hommes blancs, valides, et visiblement dotés d’un certain capital culturel et social.

La survivance d’une pensée coloniale et dominante

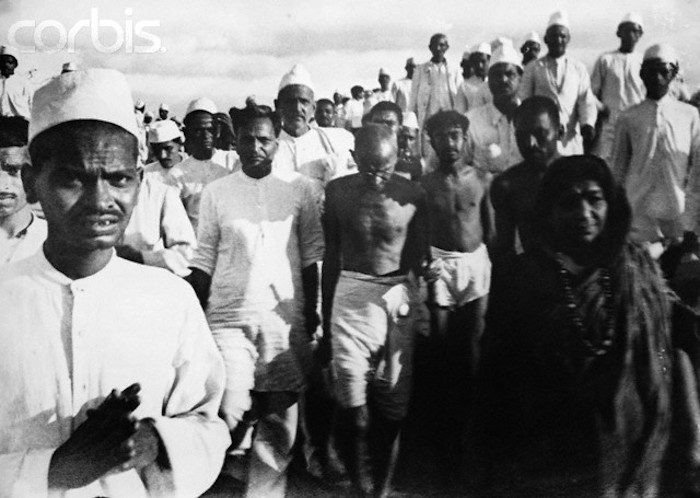

Ironiquement, il est très souvent fait recours aux figures des luttes de décolonisation et/ou antiracistes pour appuyer les thèses de la non-violence : Gandhi, Martin Luther King, ou encore Rosa Parks sont ainsi évoqués pour appuyer les succès passés de l’approche non-violente. Présentée comme neutre et objective, la non-violence serait donc également intemporelle et universelle. C’est la manifestation concrète de la survivance, dans les mouvements dits « de gauche », d’une pensée coloniale et dominante qui consiste à prétendre interpréter le monde depuis son propre vécu, pour se le réapproprier. Cette tendance participe également à pacifier l’histoire des luttes, en niant leur complexité (en réduisant à Gandhi la résistance indienne à la colonisation britannique, ou bien en ne faisant référence qu’à Martin Luther King sans jamais mentionner les Black Panthers), pour n’en retenir que la dimension la plus indolore pour les dominants.

Mais surtout, elle fait fi des enjeux de classe, de racisme, de sexisme ou d’autres oppressions : se revendiquer aujourd’hui, en tant que blanc ou qu’homme, de figures de luttes anticolonialistes ou féministes sans jamais considérer la persistance de ces oppressions contribue inévitablement à les rendre invisibles et donc à les maintenir. Alors même que le gouvernement et les médias n’ont de cesse de diaboliser l’organisation politique antiraciste ou l’organisation contre les violences policières par les premiers concernés (du camp d’été « décolonial » au collectif Urgence notre police assassine), mettre en avant une démarche de lutte non-violente, en invoquant des personnalités noires ayant également souffert de racisme systémique à d’autres époques, sans jamais condamner la criminalisation de ces mouvements aujourd’hui, pose problème.

La non-violence est en ce sens un outil au service d’une hégémonie : elle feint d’ignorer combien la classe ou la race sociale déterminent la répression que l’on subit, pour laisser croire que celle-ci ne serait due qu’aux actes posés. Enfin, sur la thématique particulière de la justice climatique, cette approche parcellaire et teintée de domination manque à illustrer les liens structurels entre racisme, colonialisme et changements climatiques.

La « marche du sel » de Gandhi, le 12 mars 1930.

Échouer à lier entre elles les luttes qui sont aujourd’hui les plus réprimées

Tant qu’elle continuera de s’ériger sur ce postulat manichéen, la non-violence en tant que discours ne pourra emporter que de petites victoires et pour une minorité privilégiée. Si elle peut en partie se justifier à court terme et dans une volonté d’établir un dialogue avec l’État ou les médias, elle risque fort d’échouer à lier entre elles les luttes qui sont aujourd’hui les plus réprimées : elle ne peut en effet exister que dans la mesure où elle est en capacité de se démarquer de son contraire le plus immédiat.

Or, c’est à une stratégie au long-terme, de solidarité effective entre les luttes — sur la reconnaissance de nos privilèges respectifs —, que nous devons travailler. Air France, GoodYear, les mouvements contre les violences policières ou la loi travail, la Zad de Notre-Dame-des-Landes : lorsque de la colère s’exprime, elle est systématiquement disqualifiée et traitée de façon répressive.

Arrêtons une bonne fois pour toutes de nous en excuser et tâchons de procéder autrement : plutôt que de considérer nos résistances par le prisme de catégories aussi abstraites et chargées de sens moral, élaborons des stratégies collectives adaptées à chaque contexte. Considérons les diversités en jeu, tâchons d’être multiples et inclusifs, et surtout, assumons de ne pas tout savoir, de ne pouvoir tout contrôler et réservons-nous la possibilité d’ouvrir de nouveaux horizons.

Source : Courriel à Reporterre

- Titre, chapô et inters sont de la rédaction de Reporterre.

Dessin : © Poisson Bernis/Reporterre

Photo : Wikipedia (Walter Bosshard/Corbis/domaine public)

Commentaires

Cet article vous a donné envie de réagir ?

Laissez un commentaire !

Merci pour cet article, dans

Permalien

Merci pour cet article, dans lequel je me reconnais. La non violence est un luxe que toutes les luttes n’ont pas et en particulier les luttes des plus précaires, des plus opprimés. La question est vraiment d’arriver à unir les différentes formes de lutte pour que la justice climatique soit inclusive et intersectionnelle. Cet article y participe. Merci

La violence tue, la non-violence respecte

Permalien

Comme il est dit dans cet article, on est non-violent ou on ne l'est pas !

C'est le résultat d'un choix, pas une prédisposition à la naissance.

Si on espère quelque chose de l'Autre, on ne lui met pas le couteau sous la gorge.

Les gilets jaunes ont perdu, même s'ils ont obtenu 10 Mrds. la France en aura perdu deux ou trois fois plus.

Violence et Non Violence

Permalien

La dichotomie dénoncée par cet article n’ est pas le fait des militants mais de leurs détracteurs. Les notions de violence et de Non Violence sont relatifs à une situation précise.